Le 21 février 2022

Lu par Sonia Chamkhi

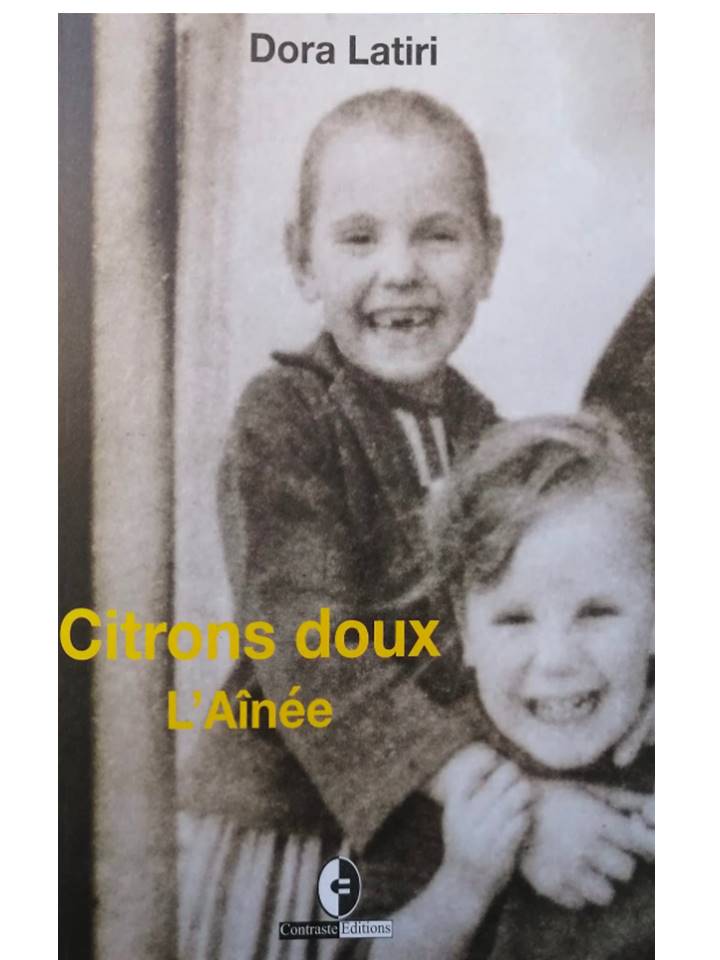

Ma chère Dora ton récit Citrons Doux – L’Aînée (Contraste Editions, Tunisie, 2020) m’a fait penser à Roland Barthes par Roland Barthes, peut-être (sûrement !) par ce qu’il est une autofiction photographique. Mais puis-je avouer que j’ai eu plus de plaisir à te lire, à feuilleter avec toi ton album souvenir (tes sublimes photographies et celle de ton défunt père, paix à son âme) qu’à accompagner Roland Barthes (que j’aime beaucoup, par ailleurs) dans son texte qui ne cesse (comme il s’en réclame lui-même) de s’éloigner de sa personne imaginaire vers une langue sans mémoire …

Il n’en est rien de ton Citrons doux, qui est mémoire, effacement et réminiscence et qui assume, avec douceur, sérénité, pudeur, cette proximité du partage de vie, de petites et grandes joies et douleurs, avec une modestie, une justesse quasiment mystique !

Car à raconter, photographier, ces moments et ces fragments de vie, jalonnés de petits et grands malheurs, avec autant d’acceptation, de consentement, y compris à la souffrance, en accordant au lecteur une sorte de paix et de sérénité, tient à quelque chose de l’ordre du mysticisme, du détachement de soi, de l’égo, de l’exigence absurde d’être épargnée…

Tu racontes l’enfance et ses fêlures, le père inoubliable et le lien à la mère et ses petites et grandes brisures, la perte de l’aînée -et quelle grosse et intolérable perte- à laquelle il faut néanmoins consentir.

Quand je t’ai rencontrée et connue (en te reconnaissant d’instinct comme une sœur, une « aînée » aimante et indispensable), tu m’as enseignée la Modestie ! Je me demandais comment tu pouvais être si humble, si généreuse, si attentive ; célébrant le moindre talent des autres, la moindre manifestation de la beauté alors que tu n’étais que talent, élégance et intelligence quasiment foudroyante !

(Et jolie ! Jolie ! comme une grenadine, rouge de l’extérieur et remplie de l’intérieur, clin d’œil aux lecteurs pour les achever)

Le récit qui, comme tu l’annonces, à la 4ème couv, raconte et photographie, à travers le souvenir de ton aînée bien aimée et partie sitôt (mes sincères condoléances ma chérie), le pays (le nôtre) que tu aimes en y cherchant ce qui s’en va et ce qui demeure, ce qui vient… est juste incroyablement beau, juste, discret et prenant, délicat et serein : une offrande !

Et puis, il y’a ces magnifiques photographies noir et blanc et granuleuses (portraits, paysages, nature mortes…) et toutes ces courtes phrases et mots que tu inscris, en arabe (dialectal et littéraire), dans le corps de ton texte (en feuilles jaunies et en fleurs qui éclosent) qui est notre corps commun, celui de la mère, de la terre qu’aucun départ, qu’aucune offense, aucun exil n’entame ou ne dénie.

Gloire à toi qui l’affirme, qui se reconnais en nous et ne nous nie jamais…

Citons doux- l’Aînée, à lire, à savourer, à méditer : récit photographique de chevet et de tendre copinage, de ceux qui peuvent longuement vous tenir compagnie…

Sonia Chamkhi, Tunis, Novembre 2021.

Lu par Chochana Boukhobza

C’est l’histoire d’une famille, de deux sœurs, de l’enfance heureuse de ces deux sœurs dans leur pays natal, la Tunisie.

L’une est partie : celle qui écrit.

L’autre est restée, les pieds plantés dans cette terre ou peut-être empêchée de fuir par la présence de cette forteresse maritime édifiée par les Espagnols, à la fin du 16 ème siècle, une forteresse surnommée par la population, « El Karraka », qui signifie en arabe, pénitencier, prison… et dont depuis des décennies, les parents chuchotent le nom aux oreilles des enfants turbulents, pour se faire entendre et les forcer à obéir.

Deux sœurs donc, qui grandissent, dans le parfum des citronniers aux branches allumées par les lampes jaunes des fruits et à quelques pas de la chambre noire du père, un célèbre photographe aux images pleines d’ombre et de lumière.

Les deux sœurs vivent dans le sortilège de la matière.

Elles sont hantées par ce qui se révèle et ce qui disparaît dans les clichés capturés par l’objectif.

Même si elles n’en parlent jamais, elles savent, depuis qu’elles sont petites, qu’il y a des choses qui se montrent, et des choses qui se défendent à la vue. Il y a ce qui se brouille ou s’engloutit et ce qui s’éclaire.

Elles savent surtout que chaque photo est une énigme qui voile ou dévoile ce que nos yeux si simplement humains interceptent et mémorisent.

Quand elles étaient petites, les deux soeurs avaient aimé un certain gâteau que la mère présentait à la table familiale, une friandise si légère et merveilleuse, qu’on l’appelait « le gâteau courant d’air. ».

La benjamine en a gardé un tel souvenir, qu’elle s’est transformée par la force des choses en cette pâtisserie des jours de fête : elle est devenue une fille courant d’air, aux bras chargés de cadeaux quand elle réapparait à Tunis, l’appareil photo en sautoir autour du cou, car elle s’est prise de passion, comme son père, pour la photographie, elle aussi veut attraper la vie au vol, rester à l’affut, capturer la ville et ses gens, se saisir de leur beauté ou de leur noirceur.

A Londres, où elle vit désormais, elle feuillète les images qu’elle a prise. Des images qui l’aideront à vivre, qu’elle épingle sur son mur, qu’elle retouche au besoin. Au début, comme tous ceux qui s’éloignent du pays natal, elle se disait que son absence loin des siens n’allait durer que quelques mois. Elle n’avait pas imaginé que la vie allait en décider autrement. Qu’elle allait s’égarer, se tromper, pleurer. Qu’elle aimerait des hommes pour le pire et le meilleur.

Et chaque retour au pays natal, est de plus en plus en douloureux.

Chaque retour soulève des tempêtes.

Les rencontres entre les deux sœurs se chargent de non dits.

Année après année, s’empilent des retrouvailles ratées où les confidences sont devenues impossibles. L’entente d’autrefois a disparu. Jusqu’aux souvenirs qui ne se rejoignent pas. Car la pression de la mémoire sépare ceux qui vivent sur le sol et ceux qui sont hors sol. Car le poids de l’imaginaire étouffe de nostalgie les immigrés qui embrassent d’autres constructions politiques, qui s’ouvrent à d’autres mondes, qui acceptent des séquences proposées par la modernité et jugées presque hérétiques en Afrique du Nord.

Le peu qui est dit, ouvre de vieilles blessures. Egratigne un peu plus. Scelle les lèvres. Coud le cœur.

Car comment dire qu’on n’a rien oublié, qu’on est certes parti, mais qu’on est toujours là ?

Comment dire que l’absence n’est pas une trahison ?

Comment dire que celui qui s’en va, mais qui revient est percé de mille flèches quand tout ce qui lui était familier s’est modifié, rues débaptisées de leurs noms, espace transformé, boutiques à jamais disparues ?

Pour tenter de vivre en paix, il faut accepter de s’enliser dans le silence et l’amertume.

La sœur ainée tombe malade.

Des rendez-vous sont manqués.

Les parents s’inclinent avec la vieillesse.

La tendresse qui lie les membres de la cellule familiale, tous pudiques, presque austères, ne peut s’avouer que dans l’écriture.

Dora Carpenter-Latiri a écrit un chant d’amour qu’elle dédie à sa ville, Tunis tant aimée et pourtant quittée. A son père, dont le talent est si écrasant qu’il fait autorité. A la sœur aînée, dont elle s’est séparée.

Dora Carpenter-Latiri tente, d’une plume légère, de proposer des hypothèses pour expliquer les mésententes. Elle parcourt les photos d’autrefois, elle nous dit ce qui, pour toujours et à jamais, l’attache à son pays, à sa terre, à sa langue et à sa famille, et cet amour est aussi fort que le vin oublié dans la jarre.

Elle en est ivre, sans même en avoir bu une seule gorgée, ivre de juste respirer le nom de Tunisie. Le nom des siens.

Dora Carpenter-Latiri confronte les photos prises jadis par le père, aux tableaux du peintre Soulage. Noir et blanc. Blanc sur noir. Et zones grises.

Mais El Karraka a gardé son nom.

La forteresse est toujours debout, malgré l’usure du temps. Debout, même si elle menace de s’écrouler. Debout, pour empêcher les envahisseurs de s’emparer du pays.

Citrons doux, l’aînée est un texte poignant.

Un texte qui résonne dans le cœur de tous ceux qui s’ingénient à relier des mondes, l’oriental et l’occidental, le religieux et le politique, le sacré et le profane, la vie et la mort.

Un texte qui démontre que la plume est plus forte que les mots.

Car la plume sait exprimer que les citrons sont doux, malgré leur amertume.

Qu’ils sont pleins de la sève des jours anciens.

Chochana Boukhobza, Février 2022